Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? <…> Подполз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, — ну, значит, русские!..

— Н. С. Лесков. Очарованный странник

Главным русским алкогольным напитком принято считать водку. В Шотландии и Ирландии — виски, во Франции —бренди, а в России, конечно же, — водка. Традиционные напитки, как и национальная кухня и бытовая культура в целом, играют важную роль в формировании идентичности. Французы походя гордятся своими винами и коньяками, ирландцы отделяют свой whiskey от шотландского whisky, а русские… а русским в наследство досталось глухое безмолвие под названием «водка».

Не нужно быть ценителем крепкого алкоголя, чтобы испытывать к водке брезгливое отвращение. Хороший коньяк (граппу, виски, о-де-ви — нужное подставить) пьют маленькими глотками, наслаждаясь ароматом и вкусом, водку же опрокидывают в рот залпом, стараясь при этом как можно меньше кривиться. Шотландец расскажет вам, что виски нужно держать во рту столько секунд, сколько напитку лет, чтобы полностью прочувствовать его вкус; иной же русский произнесет (вслух или мысленно) «Вздрогнем!» и будет кичиться умением пить жидкость с отвратительно-грубым вкусом и запахом. И это — ощутимый удар по национальному достоинству. Неприятно и даже стыдно осознавать, что главным алкогольным напитком твоего народа является примитивная смесь чистого этилового спирта с водой.

Обратимся, однако же, к золотому веку русской нации — великому девятнадцатому. Открываем «Альманах гастрономов» Игнатия Радецкого 1852 года: «При дверях из гостиных комнат накрыть стол для водок и закусок, поставить на средину поднос с рюмками и графины с водкою из следующих: белая померанцовая, красная померанцовая, горькая померанцовая, мятная, миндальная, персиковая, английская горькая, гвоздичная, малиновая, вишневая, ратафия, испанская горькая, бальзамная, данцигская, розовая, анисовая, полынная, золотая, корицовая, лимонная, тминная, анисовая (повтор у Радецкого. — прим. авт.), джин голландский, коньяк, крымская и арак» [Радецкiй 1852: II–III].

Разновидностей водок (во множественном числе) тут свыше двадцати, причем к водкам Радецкий относит джин и коньяк. Это не издержка авторского слога: в статье «Винокурение» энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890–1907) ясно сказано: «Древность не знала ныне всюду распространенных видов водки (Eau de vie, Branntwein, Schnaps, Brandy, whiskey, см. Водка) <…>» [Энцикл. слов. 1894: 466].

Получается, что по крайней мере в XIX веке слово «водка» было собирательным для всех крепких алкогольных напитков, включая и те, которые мы сейчас назвали бы настойками или наливками. Но что именно настаивали наши предки на малине, померанце или полыни, и как тот напиток соотносится с современной водкой, иногда используемой с аналогичной целью?

Вновь обратимся к произведениям XIX века, на этот раз — к художественным. «Терновка, вишневка, дулевка, рябиновка и другие наливки на домашнем хлебном вине», — перечислял популярные в Малороссии алкогольные напитки Орест Сомов в повести «Гайдамак» (1825), упоминая также «разные цветом и вкусом водки» [Сомов 1984]. Во второй книге (1875–1881) романа «На горах» Павла Мельникова встречается «кубышечка бальзамчику», который «опрастывают» парни. Согласно авторскому определению, «бальзамчик» этот — «хлебное вино, перегнанное на душистых смолистых травах» [Мельников 1909: 5: 419]. А в историческом романе «Димитрий Самозванец» (1830) Фаддей Булгарин так описывал московский кабак начала XVII века: «Хлебное вино, меды и пенное полпиво (пиво с пониженным содержанием алкоголя, близкое к прохладительным напиткам. — прим. авт.) переходили из рук в руки в деревянных кружках с царскою печатью» [Булгарин 1830-1: 178].

Попробуем выяснить, что представляло собой хлебное вино, из которого наши предки делали ароматные водки, чем оно отличалось от водки современной и какой нам вообще прок от этой занимательной этнографии.

«Хлебная слеза»

На протяжении по меньшей мере четырех веков, с XVI до конца XIX, русским национальным алкогольным напитком было хлебное вино — получаемый преимущественно изо ржи («хлеба») дистиллят, по технологии производства на первой стадии аналогичный виски. Этот напиток употреблялся большинством населения, продавался в каждом питейном заведении и производился в каждом поместье. В народной комедии Льва Толстого «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» (1886) есть характерная сцена, в которой работник выгоняет из «теста» вино — светлое, как вода, и «духовитое» [Толстой 1987: 12–13].

Опираясь на данные летописей, В. 3. Григорьева предполагает, что «хлебное вино <…> было изобретено на Руси совершенно самостоятельно и немного раньше середины XIV столетия» [Григорьева 2007:16]. Именно в этот период в Европе получили распространение классические дистилляты, нередко составляющие ныне предмет национальной гордости. Так, первое достоверное упоминание шотландского виски (под именем «aqua vitae») относится к 1494 году [Ross 1970], а в 1517 году в «Трактате о двух Сарматиях» польский историк Матвей Меховский писал, что жители Московии «часто употребляют горячительные пряности или перегоняют их в спирт, например, мед и другое. Так, из овса они делают жгучую жидкость или спирт и пьют, чтобы спастись от озноба и холода» [Меховский 1936: 114].

Писал он об этом с чужих слов, но в том же 1517 году с посольской миссией Московское княжество посетил австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн. В своих «Записках о Московии» (точнее, «Записках о московитских делах») Герберштейн неоднократно упоминает об употреблении жителями княжества алкогольного напитка, который в латинском оригинале дипломат называет «aqua vitae» (лат. «живая вода», общее обозначение крепких алкогольных напитков), а в раннем немецком переводе он обозначен как «Prantwein» (нем. «горячее вино», то есть вино, полученное методом дистилляции). В русском переводе было использовано слово «водка»: «В рыбные дни мне привозили забитую рыбу и много больших копченых на воздухе без соли осетров; еще графинчик с водкой, которую они всегда пьют за столом перед обедом» [Герберштейн 2008: 527]. Австрийский дипломат зафиксировал не только повседневное употребление хлебного вина, но и отметил обычай пить его перед обедом, который впоследствии разовьется в самобытную особенность русской трапезы — закусочный стол.

В энциклопедии русского быта XVI века «Домострое» курение хлебного вина описывается как неотъемлемая часть домашнего уклада: «Самому и вино курить, и быть при том неотступно, а если кому доверяешь — строго тому наказать, кто на винокурне, и всем, да замечать, по скольку выгонят из котла араки (спиртосодержащей жидкости, продукта первой перегонки бражки. — прим. авт.) в первый, во второй и в последний раз, а при перегонке также смекать, сколько выкурят из котла сначала, потом и после всего» [Домострой 2007: 187].

В зависимости от мастерства винокура хлебное вино могло получаться разной крепости. Государство стремилось контролировать крепость и качество отпускаемого в продажу вина, поэтому начиная с правления Петра Великого для определения «доброты» вина официально использовался такой метод, как отжиг [ПСЗ РИ: 1: 3: 517–523]. В «Условиях для содержания питейных сборов» Николая I от 1842 года сказано: «Вино полугарное должно быть узаконенной доброты, которая определяется таким образом, чтобы влитая в казенную заклейменную отжигательницу проба онаго при отжиге выгорела в половину» [ПСЗ РИ: 2: 5: 1: 402]. Так у хлебного вина возникло еще одно распространенное название — «полугарное вино» или просто «полугар». С появлением в России спиртометров стало известно, что крепость полугара составляет 38–39% [Родионов 2011: 64].

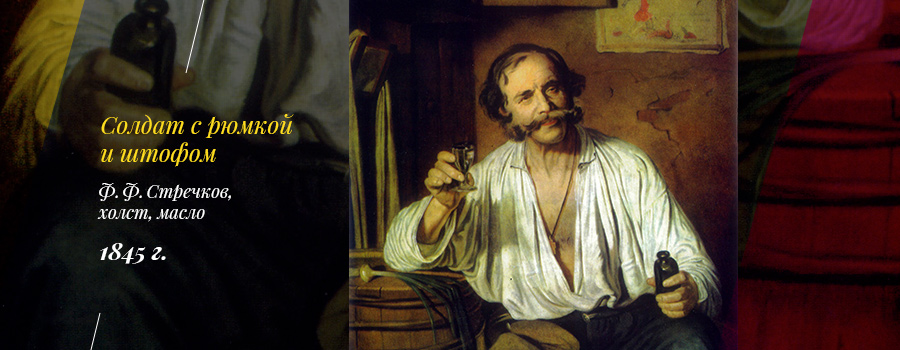

Вплоть до конца XIX века полугар был частью повседневной жизни русского человека, подобно щам и гречневой каше. Более того, жителю Русского царства, а затем и Российской империи при слове «вино» на ум в первую очередь приходило отнюдь не виноградное вино. Именно хлебное вино употребляют герои Пушкина в «Капитанской дочке»: «Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. <…> Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина (хлебное вино двукратной перегонки, базовый продукт классического русского винокурения. — прим. авт.), до которого я не коснулся» [Пушкин 1960: 347–348].

В очерках русского быта XVIII столетия Николай Костомаров писал, что «для массы простого или „подлого“, как тогда говорилось, народа хлебное вино продавалось в кружечных дворах, в кабаках и в вольных домах, составляя казенный доход» [Костомаровъ 1911: 397]. Виссарион Белинский в 1844 году отмечал, что «петербургский простой народ несколько разнится от московского: кроме полугара и чая, он любит еще кофе и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики <…>» [Бѣлинскiй 1910: 231]. При этом полугар оставался подлинным дистиллятом с ярким вкусом и ароматом. В цитированной выше пьесе Толстого все герои отмечают «дух», «духовитость» хлебного вина, то есть его душистый, ароматный характер. Старуха, отведав получившейся из «теста» «воды», говорит: «А хороша! Лучше пива» [Толстой 1987: 15].

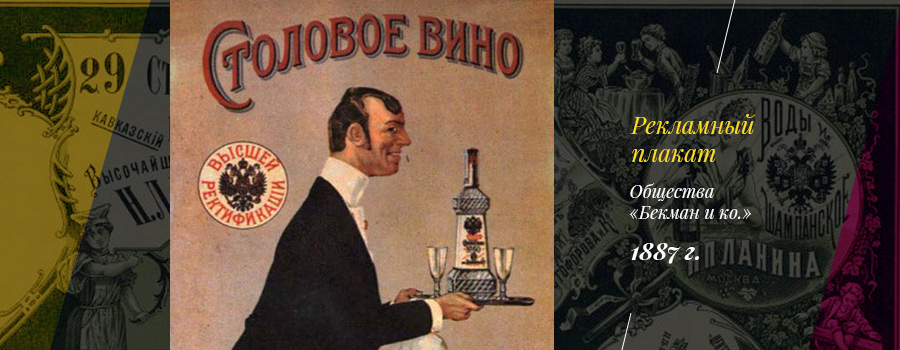

Современная водка

А что же водка, которую с некоторых пор принято считать русским национальным алкогольным напитком? Под водками на Руси изначально понимались спиртовые лекарственные настойки, затем возникшие благодаря им ароматные напитки на основе хлебного вина и его производных, а начиная с XIX века словом «водка» стали обозначать любые крепкие алкогольные напитки [Родионов 2011: 257]. Производство же современной водки было технологически невозможно до 1870-х годов, когда в Россию из Западной Европы завезли ректификационные колонны для получения чистого этилового спирта. В последней трети XIX века появился прообраз современной водки — «столовое вино», которое пили не более 1,5% от общего числа потребителей [Родионов 2011: 106]. В 1895–1904 годах этот тип вина стал господствующим из-за введения государственной монополии на производство спиртных напитков, но уже спустя 10 лет, в 1914 году, в Российской империи был введен «сухой закон».

Поэтому официальной датой рождения современной водки следует признать 23 января 1936 года, когда советское правительство утвердило стандарт ОСТ 279 со следующим определением: «бесцветная и прозрачная смесь этилового ректификованного спирта (ОСТ 278) с водой, имеющей жесткость не более 2,5 немецких градуса, обработанная активированным углем, пропущенная через фильтры и обладающая характерным для водки вкусом и запахом». В том же году на бутылках впервые (sic!) появилась этикетка с надписью «Водка», закрепив однозначную интерпретацию этого слова [Родионов 2011: 28]. Стандарт ОСТ 279 без существенных изменений дожил до наших дней.

В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова (1935–1940) водка по инерции определяется как «разбавленный водою винный спирт; хлебное вино», а в качестве примеров словоупотребления приводятся «анисовая водка» и «разные сорта водок» [Ушаков 1935]. Зато в последовавшем за ним и вскоре ставшем советской лингвистической нормой «Словаре русского языка» С.И. Ожегова (первое издание в 1949 году) буржуазным излишествам был положен конец: «Водка — это алкогольный напиток, смесь очищенного спирта <…> с водой. Пшеничная водка» [Ожегов 1949].

В первой половине 1930-х годов из литературных произведений окончательно исчезают упоминания хлебного вина и разных водок — эти напитки становятся историей вплоть до 2010-х годов. Крайне характерна в связи с этим сцена застолья в «Собачьем сердце» (1925) Булгакова: русский гурман профессор Преображенский советует доктору Борменталю выпить «обыкновенной русской водки» домашнего приготовления, противопоставляя ее 30% «спирту», выпускаемому советским правительством под видом водки (имеется в виду так называемая «рыковка»). Борменталь выбирает «прозрачную» водку, хотя на столе у Филиппа Филипповича стоят «три хрустальных графинчика с разноцветными водками» [Булгаков 1997: 368].

Современная водка — это не только самый молодой, но и самый примитивный и вульгарный алкогольный напиток. Любая современная водка, от обычной до «премиальной», состоит из 96% этилового ректификованного спирта, воды и незначительного количества добавок. Ректификация — это процесс получения химически чистой жидкости путем многократного испарения и конденсации паров. Спиртосодержащая жидкость в процессе ректификации становится высокоочищенной, теряя разнообразные примеси, возникающие во время первых дистилляций. В первую очередь это так называемые сивушные масла (а также эфиры и альдегиды), которые зависят от исходного сырья и формируют уникальный вкус и аромат алкогольного напитка.

Например, в США для изготовления односолодового виски законом предписано использовать дистиллят крепостью не более чем 80% об. (160° proof), чтобы итоговый напиток обладал «вкусом, ароматом и другими свойствами, обыкновенно присущими виски». Водка же в американском законодательстве определяется как напиток «без выраженных свойств, аромата, вкуса и цвета» [C.F.R., Title 27, §5.22].

Качество используемого при производстве современной водки спирта («Экстра», «Люкс» или редко встречающегося типа «Альфа») не имеет принципиального значения, так как их физико-химические показатели (и, следовательно, органолептические характеристики) практически идентичны [Григорьева 2007: 111]. Применяемые для «умягчения» ингредиенты также не оказывают существенного влияния на «характерный для водки вкус и запах», которые любой нормальный человек стремится отбить, охлаждая водку до «ледяного» состояния и как можно скорее закусывая всем, что под руку попадется.

Неудивительно, что водка стала одним из расхожих русофобских символов, наряду с медведем, балалайкой или АК-47. У человека западной культуры, привыкшего к употреблению сложных и выдержанных алкогольных напитков, не укладывается в голове, как это вообще пьют, особенно в чистом виде. Использовать водку как основу для коктейлей еще куда ни шло, но вот употреблять как есть?! Так может поступать только грубый, дикий и, как это свойственно варварам, стойкий и необузданный народ.

«Водку просто не замечать, — пишет американка Люси Бритнер. — Наливаешь ее с колой и ощущаешь вкус колы. Наливаешь ее с апельсиновым соком и ощущаешь… в общем, вы поняли. Если вы владеете элитным баром, то наверняка отдаете предпочтение джину, когда речь заходит о белых спиртах для классических коктейлей. Некоторые бары даже известны (по крайней мере, в своей отрасли) игнорированием водки. В меню ведущего нью-йоркского бара «Death&Co» нет водки. Но если вы приложили усилия, чтобы узнать о каком-то месте и посетить его, скорее всего водка придет вам на ум в последнюю очередь» [Britner 2013].

Еще один распространенный вариант употребления водки в западноевропейском мире — ароматизированные сорта напитка (кто бы мог подумать!). Согласно фундаментальному изданию о современной водке «2013 Liquor Handbook Vodka Edition», в 2012 году ароматизированные водки заняли 30% мирового водочного рынка, при этом из 171 впервые представленных в упомянутом году водок 122 были ароматизированными [Там же]. И только в России и в некоторых других постсоветских странах можно обнаружить сотни разновидностей водно-спиртовой смеси с мнимыми отличиями.

Однако в ситуации, когда красивые этикетки не действуют, все встает на свои места, и русские отдают предпочтение другим алкогольным напиткам. В слепой дегустации русские потребители поставили водку на четвертое место, пропустив вперед ром, самогон и коньяк [Родионов 2011: 211–213]. О том же свидетельствует и постепенный рост потребления виски — наиболее близкого к историческому хлебному вину крепкого алкогольного напитка [РБК 2013]. «Может быть, нас сознательно приучали пить водку?» — задается резонным вопросом историк водки Борис Родионов.

«Высшие пития»

Как уже упоминалось, первоначально слово «водка» обозначало ароматизированный напиток на основе хлебного вина и его производных. В отличие от многих европейских дистиллятов, хлебное вино не выдерживалось в бочках с целью изменения его вкусоароматических качеств. Для этого русские применяли принципиально иной метод, ассоциативно напоминающий производство французских фруктовых бренди (фр. eau-de-vie; о выкуривании «водки из фруктов» мимоходом упоминает Гоголь в «Вие» [Гоголь 1911: 314]). Классическое русское зерновое винокурение разработало «огромное количество разнообразных способов воздействия на вкусовые качества хлебного вина. Можно даже утверждать, что эти приемы служили вполне достойной альтернативой широко применяющейся в мире выдержке алкогольных дистиллятов в дубовых бочках» [Родионов 2011: 75]. Для производства «тонких» напитков использовались различные травы, коренья, специи и свежие плоды, которые добавляли при перегонке, настаивали на них очищенное хлебное вино или настаивали с последующей перегонкой. В результате получались водки сладкие (простые, ликеры и густые крема, в зависимости от количества сахара), водки горькие и ратафии (настойки на сочных плодах с добавлением сока) [Родионов 2011: 74–80].

Описания повсеместного употребления «разноцветных и разновкусных водок» [Булгарин 1830-2: 61] встречаются в русской художественной литературе постоянно. Самое известное свидетельство содержится в «Старосветских помещиках» (1835) Гоголя: «Под другим деревом кучер вечно перегонял в медном лембике водку на персиковые листья, на черемуховый цвет, на золототысячник, на вишневые косточки, и к концу этого процесса совершенно не был в состоянии поворотить языком <…>». Пульхерия Ивановна применяла все эти водки в лечебных целях, в соответствии с древней традицией, а вот Афанасий Иванович употреблял их уже как аперитив: «За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим» [Гоголь 1911: 175, 177]. Вкусовые качества ароматных водок оценивались взыскательными русскими потребителями очень высоко: «Подавали вина ренские, аликантское, эрмитаж и разные другие, а больше домашние наливки и меда ставленные. В стары годы и такие господа, как князь Алексей Юрьич, заморских вин кушали понемногу, пили больше водку да наливки домашние и меды» [Мельниковъ 1909: 1: 117].

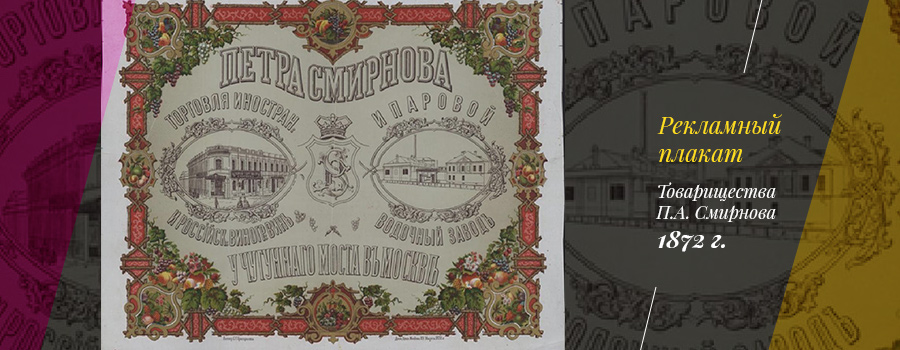

Расцвет русской водочной промышленности пришелся на царствование Александра II. В так называемый акцизный период (1863–1894) закрепленные Екатериной II сословные ограничения (хлебное вино дозволялось курить только дворянству) были отменены. Для открытия производства крепких напитков достаточно было получить от государства патент и исправно уплачивать в казну основной налог — акциз.