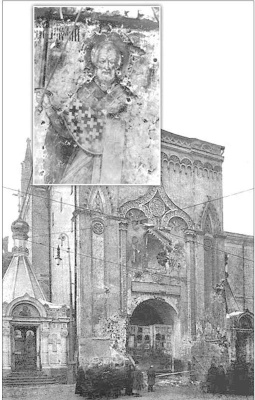

Некоторые исследователи считают, что именно епископ Нестор привез Колчаку от Патриарха образ Николы «Раненого»— иконы из расстрелянного Кремля, на которой у святителя Николая осталась только правая рука с мечом, как Патриаршее благословение (или «моральная поддержка»?). Что хронологически не совпадает с его прибытием в Омск, но само благословение имело место.Вложение:

Никольская башня после большевистского обстрела. 1917 г..jpg [ 51.34 КБ | Просмотров: 979 ]

Никольская башня после большевистского обстрела. 1917 г..jpg [ 51.34 КБ | Просмотров: 979 ]

Приведем отрывок об этом благословении из записок личного адъютанта Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака, ротмистра В. В. Князева, написанных спустя много лет, в 1970 — 71 гг. В нем присутствуют некоторые неточности и несуразности, в силу слабости человеческой памяти:

«Благословение адмирала А. В. Колчака Патриархом Тихоном.

В первых числах января 1919 г. к адмиралу приехал священник, посланный Патриархом Тихоном с фотографией образа Св. Николая Чудотворца с Никольских ворот Кремля... Священник был в костюме бедного крестьянина с мешком на спине. Кроме крошечного образа с большим риском для жизни священник пронес через большевистский фронт еще письмо от Патриарха, зашитое в подкладке крестьянской свитки.

...Как хорошо известно всем русским и, конечно, Вашему Высокопревосходительству, перед этим чтимым всей Россией Образом ежегодно 6-го декабря в день зимнего Николы возносилось моление, которое оканчивалось общенародным пением «Спаси Господи люди Твоя!» всеми молящимися на коленях. И вот 6-го декабря 1918 г. после октябрьской революции верный вере и традиции народ Москвы по окончании молебна ставши на колени запел: «Спаси Господи...»

Прибывшие войска и полиция разогнали молящихся, стреляя по Образу из винтовок и орудий. Святитель на этой иконе Кремлевской стены был изображен с крестом в левой руке и с мечом в правой. Пули изуверов ложились кругом Святителя, нигде не коснувшись Угодника Божия. Снарядами же, вернее, осколками от разрывов, была отбита штукатурка с левой стороны Чудотворца, что и уничтожило на Иконе почти всю левую сторону Святителя с рукой, в которой был крест.

В тот же день по распоряжению властей антихриста, эта Святая Икона была завешана большим красным флагом с сатанинской эмблемой, плотно прибитым по нижнему и боковым краям. На стене Кремля была сделана надпись: «Смерть Вере — Опиуму Народа». На следующий день, 7-го декабря 1918 г., собралось множество народу на молебен, который никем не нарушенный подходил к концу! Но, когда народ, ставши на колени, начал петь «Спаси Господи!» — флаг спал с Образа Чудотворца... Атмосфера молитвенного экстаза не поддается описанию! Это надо было видеть, и кто это видел, тот помнит и чувствует сегодня. Пение, рыдания, вскрики и поднятые вверх руки, стрельба из винтовок, много раненых, были убитые и место было очищено.

На следующее раннее утро по Благословению моему Образ был сфотографирован очень хорошим фотографом. Совершенное Чудо показал Господь через Его Угодника Русскому народу в Москве в 1918 г. 6-го декабря. Посылаю фотографическую копию этого Чудотворного Образа, как мое Вам, Ваше Высокопревосходительство, Александр Васильевич — Благословение — на борьбу с атеистической временной властью над страдающим народом Руси. Прошу Вас: усмотрите, досточтимый Александр Васильевич, что большевикам удалось отбить левую руку Угодника с крестом, что и являет собой как бы показателя временного попрания веры Православной... Но карающий меч в правой руке Чудотворца остался в помощь и Благословение Вашему Высокопревосходительству, в Вашей христианской борьбе по спасению Православной Церкви и России».Я помню, как адмирал, прочитав письмо Патриарха, сказал: «Я знаю, что есть меч государства, ланцет хирурга, нож бандита... А теперь, я знаю!! Я чувствую, что самый сильный: меч духовный, который и будет непобедимой силой в крестовом походе — против чудовища насилия!..»

Увеличенная фотография Святителя Николая была преподнесена адмиралу Колчаку в Перми, как священный и благословляющий образ Чудотворца — Патриархом-мучеником Тихоном, при большом собрании народа освобожденного города, городских и военных властей, генералитета иностранных войск и представителей дипломатического корпуса. На задней стороне иконы была сделана надпись следующего содержания:

«Провидением Божиим поставленный спасти и собрать опозоренную и разоренную Родину, прими от Православного града первой спасенной области дар сей — Святую Икону Благословения Патриарха Тихона. И да поможет тебе, Александр Васильевич, Всевышний Господь и Его угодник Николай достигнуть до сердца России Москвы». В день посещения Перми 19/6 февраля 1919 г.» [14].

Именно об этой иконе Святителя Николая Чудотворца, поднесенной в Перми Верховному Правителю, пишет местная пресса того времени:

«Посещение г. Перми Верховным Правителем. Трудно описать ту глубину радостных чувств, тот великий подъем духа, какой пришлось переживать жителям г. Перми в день 6 (19) февраля. В этот день наш город удостоился высокой чести видеть у себя Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего всеми военными силами возрождающейся Святой Руси, адмирала Александра Васильевича Колчака. И не напрасно так радостно волновалось православное городское население. Если для кого-нибудь, то для него, в лице Верховного Правителя, хотелось видеть оправдание всех своих мук и страданий за дорогую веру свою. Хотелось верить и надеяться, что новая власть, сменившая гнусных насильников, прежде всего наглядно покажет, что без православной веры в Бога нет и не может быть могучей Руси.

И вот надежды оправдались: Верховная власть — по вере власть православная, чувствующая нужду в молитве, черпающая силы свои в вере во всемогущество Бога. Верховный Правитель примером своим воочию показал всем на эту историческую связь православия с русской народностью. С вокзала он прежде всего проследовал в 10 часов утра в Кафедральный собор, куда к этому времени прибыло духовенство всех местных городских церквей во главе с управляющим Пермской епархией преосвященным епископом Борисом и многочисленные православные граждане. На паперти собора Верховного Правителя приветствовали адресом и поднесением хлеба-соли представители всех пермских приходских советов. При входе Верховного Правителя в собор, из алтаря последнего, на встречу ему вышел целый сонм священнослужителей, длинною золотистою лентою занявших все место от входных дверей собора до самого алтаря. Возглавлявший этот многочисленный сонм духовенства преосвященный епископ Борис обратился к Верховному Правителю со следующей речью:

«Ваше Высокопревосходительство, Верховный Вождь и Правитель возрождающейся Родины нашей Руси Православной! От своего имени, от лица духовенства и православных людей Перми позвольте приветствовать Ваше прибытие в наш многострадальный град — позвольте выразить Вам чувства самой беспредельной любви и благодарности за освобождение наше от того кошмарного ужаса, который почти целый год давил и душил нас. Леденела кровь в жилах, и, как раскаленные стрелы, вонзались в сердце вопросы: неужели окончательно пал могучий дух русский, неужели не найдется людей, которые готовы были бы душу свою положить за Родину Мать — терзаемую острым клювом большевизма?

Удушливыми газами окутывалось сознание, бесцельными казались наши муки за распинаемую и терзаемую православную русскую душу. Хотелось до боли кричать: проснитесь богатыри духа, встаньте, идите спасать наш национальный облик, сотрите с него наносную грязь интернационала. Но что это? Как раскаты далекого грома в весеннюю грозу, доносятся до нас вести о том, что не перевелись еще русские богатыри, что там, в далекой Сибири, куется из разбитых осколков новая сила новой Руси. И надеждой окрыляемся мы, мы ждем, мы верим, что освобождение близко, что и для нас придет свет с востока. И не обманула нас эта надежда. С горных вершин седого Урала спустились к нам, как орлы боевые, воины Ваши.

Это Вы, Ваше Высокопревосходительство, кликнули кличь о спасении градов и всей родины нашей. Это Вы — первый отбросив прочь нашу партийную рознь, которая как гангрена разъедала организм народный, возвестили, что честь Родины выше всего, — и благо Родины — самое высшее благо. И вот, благодаря Вам, пробуждается русское сознание, крепнут и узы, связывающие Русь в единое целое, и снова мы — русские люди — начинаем чувствовать себя русскими людьми. Так как же нам не приветствовать Вас и не благодарить Вас особенно нам, православным людям. Ведь была объявлена война самому имени Бога. Христова вера — признана была опиумом для народа. Служителей алтаря Господня мучили в тюрьмах, расстреливали, топили в воде, живыми закапывали в землю.

Идеалы вечной правды Христовой подвергались осмеянию, поруганию, осквернению. Многие священнослужители нашей епархии, во главе с приснопамятными архипастырями, кровью и мученическою кончиною запечатлели веру в Христа. А Вы, когда встали во главе Родины нашей, Вы первый в эти годины лихолетья указали, что только с помощью Бога возможно возрождение Руси и воскресение ее былого величия. Вы, как верный сын Церкви, взяли на себя тяжелый и ответственный крест служения Родине в годину лихолетья и несете этот крест по настоящее время.

Приветствуя Вас, мы молим Господа Бога, да укрепит Он Вас молитвами Пресвятыя Богоматери и Покровителя Пермской земли Святителя Стефана. Да укрепит Он, Всемогущий, могущество Вашей силы к возрождению Руси на основах православия и народности, как исторических устоях нашей жизни и силы. В знак молитвенного нашего с Вами общения и в молитвенную память о нас позвольте поднести Вам, Ваше Высокопревосходительство, по русскому обычаю, кроме хлеба-соли, Святую икону Великого угодника Божия Николая Чудотворца, Покровителя плавающих и путешествующих. Образ этот, не блещущий богатством украшений, представляет точный снимок с чудотворного лика Чудотворца на Никольских вратах Священного Кремля, который сохранился невредимым в великую Отечественную войну 1812 г., но который не пощадила рука предателей Родины… Да будет образ этот Вашим защитником и покровителем и в Ваших ратных подвигах и в Ваших делах государственного строительства».

С последними словами епископ благословил Верховного Правителя Святою иконою. После встречи преосвященный епископ Борис, в сослужении всего городского духовенства, совершил торжественное молебствие, закончившееся возглашением многолетия Богохранимой Державе Российской, Благоверному Верховному Правителю ея, рабу Божию Александру и христолюбивому победоносному воинству Российскому.

В конце молебствия Верховному Правителю представилась депутация монахинь — пермского женского монастыря, поднесшая Ему икону Богоматери. Так чествовали и так приветствовали православные пермские граждане своего Верховного Правителя, видя в нем истинного сына своей церкви, глубоко преданного ее запросам и нуждам» [15].

«В г. Омске 10 марта из всех приходских церквей собрались крестные ходы к Никольскому казачьему собору. Отсюда крестный ход двинулся к дому Верховного Правителя, у которого благоговейно хранится икона Св. Николая Чудотворца, точная копия с находящейся в Москве на Никольских воротах в Кремле древней иконы, чудесно сохранившейся после обстрела ее большевиками. С соизволения Его Высокопревосходительства эта икона была взята в крестный ход и с крестным ходом отправлена в Успенский кафедральный собор, где и была на неделю оставлена для поклонения. В воскресенье 17 марта икона Св. Николая Чудотворца с крестным ходом при участии многотысячной массы молящихся была обнесена вокруг города с совершением кратких молитвословий у всех приходских церквей и возвращена в дом Верховного Правителя.

Для православных жителей г. Перми описанная икона имеет весьма большое значение. Это та икона, которая была поднесена Верховному Правителю в нашем кафедральном соборе Преосвященным Епископом Борисом от имени пермских приходов 6 февраля с. г. Таким образом Дар наш глубоко дорог Верховному Правителю и постоянно будет напоминать ему об освобожденной его войсками многострадальной Перми. Хорошо бы было, если бы пермские православные приходы точно такую же копию иконы приобрели бы и для Перми, поставив ее в своем кафедральном соборе для постоянного напоминания о нашем освобождении и для молитв за того, кому мы были обязаны своим освобождением» [16].

«Имя Верховного Правителя стало для нас знаменем национально-патриотического дела», — писал журнал «За Русь святую» (1919, № 1). «Верховный Правитель», генералы белой армии и представители союзников приняли участие в больших крестных ходах. Духовенство несло принадлежавшую Колчаку икону святого Николая Чудотворца. «Не напрасно сохранился меч в правой руке святителя, — заявил глава Высшего временного церковного управления архиепископ Омский Сильвестр. — Под его водительством освободит наше христолюбивое воинство Русскую землю» [17]. Так описывала пресса большевиков.

В кротости, смирении и чудесах — Николай Угодник для русского человека всегда заступник слабых и обиженных, всегда милует, выводит из тюрем, останавливает казни.

Святой Николай издавна почитался как защитник городов и крепостей. Существует и икона, совместившая в образе святого черты учителя веры и нравственности и воина-защитника, — «Никола Можайский». На ней святитель изображен в полный рост: в правой руке — меч, в левой — храм, — в знак избавления православной Руси его молитвами от врагов. Сохранилось предание о его помощи жителям города Можайска, осажденного в XIV веке монголо-татарами. В ответ на молитвенное к нему обращение последовало чудесное видение: когда город осадили враги, перед ними предстал святитель Николай с мечом и крепостью в руках. Убоявшись его грозного вида, неприятель отступил. Ныне этот образ, вырезанный из дерева, хранится в Москве в Государственной Третьяковской галерее.

На Руси издавна существовал обычай — на воротах, ведущих в город, помещать святую икону. Над воротами одной из кремлевских башен некогда поместили икону святителя Николая Можайского — «с мечом и градом», почему башня и стала называться Никольской.

Наступил октябрь — ноябрь 1917 г. Шли бои за Москву, за Кремль, в ходе которых революционными войсками было порушено множество кремлевских святынь. Вскоре по постановлению Поместного Собора Русской Православной Церкви была выпущена брошюра «Расстрел Московского Кремля», в которой епископ Нестор Камчатский писал: «На Никольской башне, которую разбили в 1812 году французы, образ святителя Николая, оставшийся невредимым от французского нашествия, ныне подвергся грубому расстрелу. Как Никольская башня, так и Никольские ворота совершенно изрыты снарядами, пулеметами, ручными гранатами и ружейными пулями. Совершенно уничтожен киот, прикрывающий икону святителя Николая, сень над иконой сбита и держится на одном гвозде... Среди этого разрушения образ святителя Николая уцелел, но вокруг главы и плеч святителя сплошной узор пулевых ран. При первом взгляде кажется, что иконы нет, но, всматриваясь внимательнее, сквозь пыль и сор вырисовывается сначала строгое лицо святителя Николая, и в правом виске видна рана, а затем становится яснее и весь этот чудотворый образ — стена и ограждение Священного Кремля» [18].

Сохранилась запись о чуде, которое происходило с иконой в 1918 г. Архиепископ Иоанн (Шаховской) сообщил: «Весной 1918 г., 15-летним мальчиком, я прибыл из Тулы в Москву... В эти дни Москву обошел слух о некоем событии, случившемся у Никольских ворот. Я также пошел к этим воротам. Я увидел там толпы людей. Большая икона святого Николая Чудотворца висела над воротами. Она была занавешена красной материей. Материя была прибита гвоздями к краям иконы и закрывала ее всю. И вот, в этот тихий солнечный день москвичи увидели, как эта красная материя, закрывавшая икону, во-первых, разорвалась сверху донизу; и далее, полоски материи стали, как ленточки, отрываться от иконы сверху вниз и падать на землю...

Я стоял среди благоговейной и сосредоточенной толпы. Икона на глазах у всех очистилась совершенно от красной материи, ее закрывавшей. И вдруг я услышал позади себя выстрелы — один, другой, третий. Я оглянулся и увидел парня в солдатской одежде. Лицо его было типично русское, крестьянское, круглое, с напряжением, но безо всякого выражения. Он стрелял из ружья, метя в икону. Очевидно, он исполнял чье-то распоряжение, стреляя в икону святителя. Метки от пуль его оставались на иконе, уже ничем не закрытой. Оставались только маленькие кусочки красной материи по краям иконы, где были гвозди. Я видел, как в своей одержимости грешная Русь расстреливала свои святыни, а Русь святая молитвенно созерцала чудесное знамение Божией силы над миром» [19].

В память об этом событии и появились иконы «Раненого Николы» с отстреленной во время бомбардировки Кремля левой рукой — с храмом и сохранившейся правой — с мечом.

Список с этого образа хранился в фондах Музея истории религии — в Казанском соборе Санкт-Петербурга, ныне вновь действующем. В качестве «контрреволюционной иконы» он приведен в невежественной и оскорбительной по тону книге сотрудника этого музея — атеиста Г. Прошина «Черное воинство» [20]:

«После Октября юнкера захватили Московский Кремль. Вооруженное выступление было подавлено Красной гвардией, которой пришлось применить артиллерию. Во время обстрела, в частности, осколки повредили образ св. Николая, что находился над воротами Никольской башни. В контрреволюционной кампании против большевиков, которые «не пощадили святынь» Кремля, эту надвратную икону массово воспроизводили и распространяли с церковно-монархическими сетованиями на безбожных «большевиков-комиссаров».

Пропагандистская кампания удачно учитывала религиозное сознание обывателя. Воедино сливались и Кремль с монастырями, храмами, многочисленными святынями чудотворных икон и мощей, и то, что это была икона самого почитаемого верующими святого. Воспроизводилась она с видом стены, на которой находилась, со следами сбитой штукатурки. Строго говоря, распространялась не икона, а живописное произведение на тему о ее повреждении. Казалось бы, убедительнее распространить документальную фотографию. Но на фотографии не выявить повреждений с такой наглядностью, как это можно сделать на иконе, где своя рука — владыка.

Главное — в руки обывателю попадал «поврежденный антихристами» привычный ему образ, что способствовало разжиганию не столько религиозного, сколько контрреволюционного фанатизма. Писатель В. Каверин вспоминает, что ради этого на московской толкучке торговали даже чудотворными «щепочками» от якобы вдребезги разбитого образа. Мы видим, что церковь быстро и умело использовала ситуацию, находила отклик среди верующих. В этом — сила религиозной традиции. Массовое сознание было воспитано на вере в чудеса икон и щепочек, которые изготавливались и распространялись монастырями».

Эту-то икону небольших размеров и послал святитель Тихон адмиралу А. В. Колчаку. По фотографии были написаны иконы, которые стали святыми путеводителями войск Колчака. Конечно, в воспоминаниях ротмистра В. В. Князева бросаются в глаза явные противоречия с действительными событиями и фактами. На образе Святителя Николая, без сомнений, изображается город, храм, а не крест; описываемые события произошли в мае 1918 г., а не в декабре. Но поскольку документ приводился по памяти, такие неточности вполне оправданы.

Священномученик архиепископ Омский и Павлоградский Сильвестр (Ольшевский) в одном из писем к Верховному Правителю России адмиралу А.В. Колчаку подтверждал причастность образа, принадлежавшего адмиралу, к московским событиям: «…Относительно описания знаменательной иконы Святителя Николая наведены мною всякие справки, и такового не имеется в Омске. В начале 1918 года в Москве Священным Собором издано было иллюстрированное Описание произведенных большевиками разрушений Кремля и поруганных святынь — там имеется описание и Вашей святой иконы. Это книга Камчатского епископа Нестора. Имеется она, по сообщениям, в Казани и в Перми у членов Собора, бывших в Москве в 1918 году. Достать можно, но с запозданием. Думаю, что для народного листочка можно было бы ограничиться имеющимися краткими сведениями. Но, конечно, лучше было бы иметь под руками точное описание. …Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга и усердный богомолец архиепископ Сильвестр. 8/21 марта 1919 г.» [21].

По инициативе Колчака были сформированы отдельные боевые части, состоящие только из верующих (включая старообрядцев и мусульман), чего не было у Корнилова, Деникина и Юденича. В начале сентября 1919 года для борьбы с большевиками в Сибири стали формировать

добровольческие дружины «Святого Креста», «333-й имени Марии Магдалины полк», «Святая Бригада», три полка «Иисуса Христа», «Богородицы» и «Николая Чудотворца».В июле 1919 г., как свидетельствует Священномученик Сильвестр, формируется

Гермогеновское религиозно-патриотическое Братство: «…Согласно письму из Вашего Штаба с сообщением о необходимости для борьбы с большевистскими идеями послать в войска и в прифронтовые части в народ осведомителей и проповедников из 1) Священников, 2) Учителей и 3) Профессоров, всего в количестве нескольких десятков человек, нами намечено десятка полтора известных нам личностей, которым и отправлены запросы. Кроме того, предложено всем Епархиальным Архиереям указать способных и соответственных для этого дела лиц. В удовлетворение той же потребности момента, по моему предложению происходили собрания духовенства местного, пришлого и мирян для деятельного участия в полезной работе. Намечаем ряд мер, организуются Гермогеновское религиозно-патриотическое Братство (в честь Московского Патриарха Гермогена), приступили к делу патриотической нарочитой проповеди в городских церквах, совершено Богослужение в американском госпитале, намечается производство сбора белья для армии…» [22].

Омская газета призывала добровольцев:

«Что такое Дружины Святого Креста.

9—19 августа во всех храмах г. Омска во время литургии и после нее на площадях будут произнесены проповеди как священниками, так и мирянами с призывом стать на защиту веры христианской и записываться тут же, в храмах, добровольцами в Дружины Святого Креста.

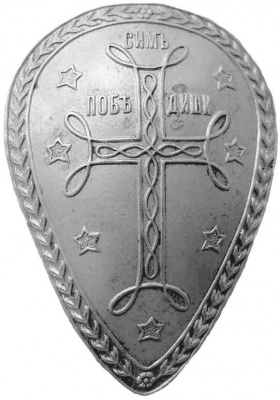

Вложение:

Знак дружины Святого Креста.jpg [ 42.33 КБ | Просмотров: 979 ]

Знак дружины Святого Креста.jpg [ 42.33 КБ | Просмотров: 979 ]

С самого начала большевики показали себя врагами Христа и христианства; они открыли страшное гонение на церковь, стали истреблять священников, врываться в храмы, грабить их и осквернять.

Видя это, избранный церковным Собором

Патриарх Тихон в особом воззвании отлучил большевиков от церкви и запретил всем верным христианам вступать в какое-либо общение с Богоотступниками-большевиками. Над отлученным от церкви или преданным анафеме нельзя совершать никаких таинств и треб. Но на самом деле они не остаются безнаказанными. Своими кощунствами они не разрушают, а только укрепляют религиозное чувство в народных массах, которые в Советской России поднимаются на защиту христианских святынь.

Настала и наша очередь встать на защиту своей веры.

Для этой цели и будут образовываться Дружины Святого Креста.

Так эти Дружины называются потому, что вступающие в них в строю носят нашивной крест на груди, показывая этим, что они борются не за класс, а за веру, за христианство, против вероотступников, которые хотят истребить христианство.

В Дружинах Святого Креста кроме обыкновенной воинской дисциплины должны быть особые порядки.

Брань, пьянство, нечестность не могут иметь место среди тех, которые приняли на себя крест. Не должно быть и грубых отношений между начальниками и подчиненными.

В таких отрядах при строгой дисциплине в них — все братья, и потому отношения между начальниками и подчиненными могут быть только братские.

В Дружины Святого Креста могут записываться все, как подлежащие мобилизации, так и не призываемые.

Могут записываться в них и стоящие на действительной службе солдаты и офицеры, но, разумеется, оставаясь в своих частях, чтобы в них с разрешения начальства образовывать свои крестоносные группы.

В Дружины Святого Креста могут записываться также и женщины для несения санитарной, хозяйственной, обозной службы.

В Дружины могут поступать все верующие христиане, к какому исповеданию они бы ни принадлежали.

В Дружинах Святого Креста они будут сражаться бок о бок с братьями по духу и потому могут быть спокойными, что не будут преданы или оставлены ранеными на поле битвы.

В Крестовой рати не будет ни воровства, ни мордобойства, ни предательства» [23]. Владыка активно поддерживал движение крестоносцев, которое возникло в колчаковской армии по инициативе профессора Д.В. Болдырева и протоиерея Петра Рождественского. Они-то и организовали в Омске Гермогеновское братство для содействия формированию Дружин Святого Креста и Зеленого Знамени.

19 сентября начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал-лейтенант М.К. Дитерихс утвердил «Положение о дружинах Святого Креста», каждая из которых представляла собой воинскую часть и религиозное православное братство. В атеистической литературе сложилось искаженное представление о так называемых «полках Иисуса и Богородицы», миф о боевых частях монахов и священников был создан уже после окончания гражданской войны, а в 1919 г. журнал «Революция и церковь» писал об этих полках как об обычных военных формированиях, отличавшихся от других подразделений нашитым на мундире восьмиконечным крестом: «Солдаты этих полков, как описывают очевидцы, наряжены в особую форму с изображением креста. Впереди полков идут (неизвестно, добровольно или в порядке мобилизации) с пением молитв и лесом хоругвей облаченные в ризы и стихари служители культов. Состоят эти полки из наиболее темных, фанатично настроенных солдат колчаковской армии».

Дружины Святого Креста как формирования, бывшие одновременно воинскими частями и религиозными братствами, получили специальную форму одежды.

На левой стороне груди мундиров и шинелей нашивался белый восьмиконечный крест; головные уборы были также со знаками креста. Знаки дружины выполнены в виде древнерусского щита с чеканным изображением Святого Креста, с надписью — «Симъ победиши», и семью пятиконечными звездами. Вокруг щита с обеих сторон — лавровые ветви из белого металла или бронзы, с эмалью или без эмали. Знаки были изготовлены в Омске. В «Положение о дружинах Святого Креста» говорилось: «…Каждый вступающий в дружину Св. Креста, кроме обычной присяги, дает перед Крестом и Евангелием обет верности Христу и друг другу и в знак служения делу Христову налагает поверх платья Восьмиконечный крест...» [24].

Владыка Сильвестр отслужил молебен перед отправкой на фронт первой роты добровольцев-крестоносцев, лично прикалывал на грудь кресты командирам добровольцев. Он освятил кресты и хоругвь дружины крестоносцев и благословил добровольцев иконой Святителя Николая, списка с иконы переданной Патриархом Колчаку [25].

Теперь эта святыня белого движения и дружины Святого Креста хранится в фондах Искитимского историко-художественного музея.

На лицевой части в левом углу имеется надпись: «Первой дружине Св. Креста на ратный подвиг благословение от Архиеп. Сильвестра и Гермогеновского религиозно-патриотического Братства 4—17 сент. 1919 г. Омск». Икона поступила в музей в июне 1978 г. от одного из сотрудников Искитимского музея Виктора Ивановича Понаморенко и была привезена им из села Гусельниково Искитимского района Новосибирской области. Размером икона примерно 22х26,5 см. и находится в весьма хорошем состоянии. Кто был бережным хранителем святыни крестоносцев гражданской войны мы, к сожалению, не знаем.

С октября 1919 г. эти формирования вели упорные бои с Красной Армиией. За короткий промежуток в дружины Святого Креста вступили более 6 тыс. человек, большинство крестоносцев полегло в боях с большевиками. Идеолог движения профессор Д. В. Болдырев был арестован одновременно с адмиралом А. В. Колчаком в Иркутске и умер в большевистской тюрьме от сыпного тифа.

Владыка Сильвестр принял мученическую кончину 26 февраля 1920-го года, находясь в заточении в Омске. Место его захоронения долгое время было неизвестно. 6 июля 2005 года на очередном заседании правительства Омской области было принято решение о воссоздании омского Успенского кафедрального собора.

Когда раскапывали фундамент под строительство, нашли кладку старого собора, много реликвий и могилы: всего было найдено около 1000 экспонатов, представляющих историческую ценность.

Сейчас на этом месте под собором создается музей.

Во время раскопок Успенского собора неожиданно было обнаружено место тайного захоронения архиепископа Сильвестра, первого омского святого.У захоронения найдена икона, на оборотной стороне которой ясно читается надпись: «Преосвященнейшему епископу Сильвестру от почитателей его таланта. Июль 1914 года». Сейчас в омском Успенском кафедральном соборе рака с мощами св. Сильвестра (Ольшевского) установлена на постоянное место своего размещения в так называемой пещерной церкви, где и был захоронен священномученик. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Епископ Нестор (Анисимов) в 1920 г. эмигрировал в Китай, стал одним из видных деятелей русской эмиграции в Маньчжурии. В 1945 г. приветствовал в Харбине Красную армию. В том же году перешел в юрисдикцию Московского Патриархата, был назначен управляющим вновь в его составе созданной Харбинской епархией. С 1946 г. — митрополит Харбинский и Маньчжурский, Экзарх Вос точной Азии. 14 июня 1948 г. он был арестован в Харбине перед самым отъездом в Москву на празднование 500-летия автокефалии Русской Церкви. Советским судом приговорен к восьми годам заключения.

В вину ему ставится участие в перенесении мощей святой преподобномученицы Елизаветы, организации Земского Собора во Владивостоке в 1922 г., издание книги «Расстрел Московского Кремля», строительство часовни Венценосных Мучеников и др. Находился в концлагере поселка Явас (Мордовия).

После освобождения в 1956 г. Владыка назначается митрополитом Новосибирским и Барнаульским. 8 сентября 1958 г. уволен на покой. С 9 декабря 1958 г. — временный управляющий Кировоградской епархией. В последние годы жизни Владыка много ездил по епархии, совершал богослужения, проповедовал слово Божие, протестовал против закрытия храмов богоборческой властью.

Скончался митрополит Нестор 4 ноября 1962 г. Похоронен в ограде храма Патриаршего Подворья Троице-Сергиевой Лавры в Переделкино.

На Никольской башне Московского Кремля до сих пор не отреставрирована фреска Святителя Николая.

На сегодняшний день «колчаковская» икона представлена в экспозиции искитимского музея. Но хочется надеяться, что когда-нибудь чудом уцелевшая святыня белого движения найдет свое достойное место в Храме Божием, для молитвы о всех погибших в братоубийственной войне начала ХХ века.1. Кашеваров А. Н. Временные церковные управления на территориях, занятых белыми.

http://ortodoxz.narod.ru/ hh7.html.

2. 25 сентября (8 октября) 1919 года Распоряжение Высшей Церковной Власти. 1919. № 21–22.

3. Из истории Христианской Церкви на родине и за рубежом в XX столетии. Сб. М., 1995. С. 26; цит. по: Страж дома Господня Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский): Жертвенный подвиг стояния в истине Православия. М., 2003. С. 143.

4. Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 1995. С. 122–123; цит. по: Страж. С. 143–144. Путь, Париж, 4. Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 1995. С. 122–123; цит. по: Страж. С. 143–144. Путь, Париж, № 1, сентябрь 1925 г.

5. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 289.

6. Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. док. по материалам Центр. архива ФСБ. М., 2000. С. 192. (Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви).

7. Кривова Н.А. Власть и Церковь в 1922—1925 гг. Архив: N4, июль—август 1999.

http://history.machaon.ru/all/number_01 ... /index.htm.

8. Е. Б. Еще раз о Державной иконе Божией Матери // Православная Русь, Джорданвилль, № 8, 1967.

9. Сергей Фомин. Божией милостию архиерей Русской Церкви. Три жизни митрополита Нестора Камчатского. Издание Сретенского монастыря, 2003.

http://www.pravoslavie.ru/sm/5919.htm.

10. И. Эйнгорн. Союз несбывшихся надежд. Наука и религия. 1997, № 2, с.23.

11. Архангельские епархиальные ведомости № 18 15 сентября 1919 г.

12. Struggling Russia 20.09.1919 г.

http://eparhia.sakha. ru/lib/nestor/nestor_mk01.html.

13. Сибирская Речь, Омск, № 190, 2 сентября 1919 г.; Наша газета, Омск, № 13, 2 сентября 1919 г.

14. Князев В. В. Жизнь для всех и смерть за всех. Записки личного адъютанта Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака. Holy Trinity Russian Orthodox Monastery Jordanville, New York, 13361. USA. 1971. с. 24–26.

15. Пермские Епархиальные Ведомости № 1 от 15 (28) марта 1919 г.

16. Пермские Епархиальные Ведомости. № 2, 1 (14) апреля 1919 г.

17. «Живая церковь». 1922. N 1.С. 3.

18. Образ, подобный тихой молитве. Иконы святителя Николая в Москве.

http://vos.1september.ru/2001/46/3.htm.

19. Фомин. С. Врач душ и телес... Предисловие к книге митр. Нестора (Анисимова) Моя Камчатка. Записки православного миссионера. М. 1995.

http://eparhia.sakha.ru/lib/ nestor/nestor_mk01.html.

20. Прошин Г. Черное воинство. 2-е изд. М., 1988. С. 182.

21 К празднику Святой Троицы. Из писем Священномученика архиепископа Омского и Павлоградского Сильвестра (Ольшевского) к Верховному Правителю России адмиралу А.В. Колчаку. (материалы из готовящегося к изданию альманаха «Белая Гвардия» № 10. Публикация В. Ж. Цветкова «Русская Православная Церковь и Белое движение»). Из писем священномученика Сильвестра (Ольшевского) архиепископа Омского и Павлодарского к Верховному Правителю России адмиралу А.В. Колчаку. ГА РФ. Ф. 341. Оп.1. Д. 52/1. Лл. 205-206.

http://1918.borda. ru/?1-9-0-00000003-000-0-0.

22 Там же. 14/1 июля 1919 г. ГА РФ. Ф. 9431 с. Оп.1. Д. 206. Л. 1—3.

23 «Наша газета». Омск. № 3. 19 августа 1919 г.

24 Егоров Н. Церковь и Белая армия. Военная быль. М., 1996. № 8. С. 46.

25 Этот день в Русской истории. Сегодня день памяти священномученика архиепископа Сильвестра (Ольшевского).

http://www.rusk.ru/svod.php?date=2008-02-26.

Священник Игорь ЗАТОЛОКИН

Идея: Вадим ЖУРАВЛЕВ

Опубликовано: Живоносный источник. Журнал Юго-Восточного благочиния Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви.- Искитим.- 2009.- № 1.- С.С. 21 – 34.