|

Первый в мире ледокол - Русский!

Исконные жители Русского Севера – поморы, – приспосабливаясь к суровым условиям Арктики, строили в 16-17 веках свои суда (кочи) по особой технологии. Их корпуса были усилены дополнительной обшивкой и имели форму, похожую на скорлупу ореха, – при сжатии льдами судно выталкивало вверх. Интересно, что кочи собирались не с помощью гвоздей, а посредством деревянных кручёных канатиков из тонких упругих прутьев ёлки, ивы или черёмухи. Такая конструкция делала корабли поморов надёжными и устойчивыми к гниению, но в любом случае ходить во льдах они не могли – с вёслами или парусом лёд особенно не поломаешь. Решить задачу стало возможным с появлением парового флота.

В США утверждают, будто первым ледоколом был построенный в 1837 году в Филадельфии колёсный буксир-ледокол «City Ice Boat No. 1». Но полноценным ледоколом назвать его было ещё нельзя. По сути «City Ice Boat No.1» представлял собой обычный деревянный пароход с усиленной острой носовой частью (т.н. форштевнем), которой он с разгона раскалывал льды в гавани Филадельфии, то есть был не ледоколом в прямом смысле, а скорее «ледорезом». Выходить в открытое море и проделывать там путь другим судам он не мог.

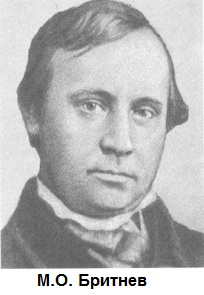

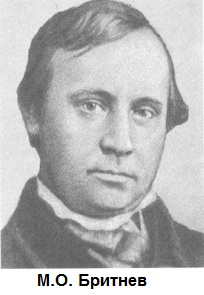

В России постройкой полноценного ледокола занялся кронштадтский купец и изобретатель Михаил Осипович Бритнев. Михаил Осипович был ещё и благотворителем. После его смерти в 1889 году газета «Кронштадтский Вестник» писала: «Несмотря на долголетнюю деятельность, М. О. не приобрел себе большого состояния, так как был настолько честен и добр к ближнему, что для своего семейства оставил самое ограниченное состояние». В отпевании Михаила Иосифовича принимал участие сам праведный Иоанн Кронштадтский.

По роду деятельности М.О. Бритнев занимался коммерческими перевозками между Кронштадтом и Ораниенбаумом (сейчас это город Ломоносов) на южном берегу Финского залива, организовав регулярное пароходное сообщение между этими городами. Ещё до создания своего ледокола М.О.Бритнев разработал и построил плавучие краны для разгрузки судов, основал в Кронштадте литейное, механическое и судостроительное производства, где строились десятки пароходов и барж.

У жителей Кронштадта, который находится на острове Котлин, каждые осень и весну повторялась одна и та же история: ни свободной воды, ни прочного ледяного покрова вокруг острова уже или ещё не было. Город оказывался отрезан и от Петербурга, и Ораниенбаума. Людей, почту и грузы приходилось доставлять с помощью специальных команд Морского ведомства на спасательных лодках, снабженных полозьями для перетаскивания по льду - занятие и трудное, и опасное.

У жителей Кронштадта, который находится на острове Котлин, каждые осень и весну повторялась одна и та же история: ни свободной воды, ни прочного ледяного покрова вокруг острова уже или ещё не было. Город оказывался отрезан и от Петербурга, и Ораниенбаума. Людей, почту и грузы приходилось доставлять с помощью специальных команд Морского ведомства на спасательных лодках, снабженных полозьями для перетаскивания по льду - занятие и трудное, и опасное.

И тогда у Михаила Осиповича возникла мысль использовать опыт кораблестроения древних поморов: ломать лёд не за счёт скорости и силы удара, а за счёт массы самого судна. Для этого он переоборудовал имевшийся у него винтовой пароход английской постройки «Пайлот» следующим образом: у судна срезали носовую часть под углом 20 градусов к линии киля, отчего оно могло наваливаться на лёд и обламывать его. Сейчас такая форма носа называется ледокольной. Первый раз «Пайлот» вышел в Финский залив 22 апреля 1864 года. Конечно, маленький пароход длиной всего 26 метров и мощностью 59 лошадиных сил старался использовать для движения места с тонким льдом, но уже 27 апреля газета «Кронштадтский вестник» писала, что «Большое удобство для публики, желающей ехать в Петербург и для приезжающих оттуда, доставляет винтовой пароход «Пайлот» почётного гражданина Бритнева, который ходил до настоящего

открытия навигации три раза в день с пассажирами в Ораниенбаум». А адмирал С.О.Макаров, будущий

герой Русско-японской войны, писал: «…этот маленький пароход сделал то, что казалось невозможным, он расширил время навигации осенью и зимой на несколько недель».

Использование ледокола было предприятием не только полезным, но и коммерчески выгодным. Например, билет на колесный пароход до Ораниенбаума стоил 20–30 коп. в зависимости от классности (каюта, скамейки на палубе, тент и пр.). Ледокол Бритнева брал на борт 50-60 пассажиров при цене билета в 1-1,5 рубля, притом, что судно могло сделать несколько рейсов в день. Успешное начинание побудило Михаила Осиповича построить ещё несколько подобных судов с названиями «Бой», «Буй» и «Ледокол». Конечно, они ещё были технически несовершенны. Ледяные глыбы часто отрывали от бортов заклёпки, портили руль и винт. Иногда для первых ледоколов и вовсе приходилось проделывать путь во льдах с помощью ручных инструментов и взрывчатки. Тем удивительней, что серьёзных аварий с «Пайлотом» ни разу не случилось.

Первые русские ледоколы получили признание и за границей. Адмирал Макаров впоследствии писал: «В 1871 году стояла чрезвычайно суровая зима в Европе; вход в Гамбург замерз, и решено было строить ледоколы. Были посланы в Кронштадт инженеры, чтобы посмотреть, как Бритнев ломает… лёд. Они купили чертежи Бритнева за 300 р., и, сообразно с этими чертежами, был построен для Гамбурга первый ледокол, предназначенный ломать лед посредством своего корпуса…».

Первый немецкий ледокол «Айсбрехер I» существенно отличался от прототипа, но воплотил в себе ту же самую бритневскую идею разрушать льды собственной массой.

Первый немецкий ледокол «Айсбрехер I» существенно отличался от прототипа, но воплотил в себе ту же самую бритневскую идею разрушать льды собственной массой.

В 1899 году в России появился также первый в мире ледокол арктического класса «Ермак», но это уже была совсем другая история.

Весьма печально то, что строительство ледоколов не получило распространения в России, и подобные суда пришлось массово заказывать за границей.

А.Ю.Пушкарёв

Оглавление №54

|

У жителей Кронштадта, который находится на острове Котлин, каждые осень и весну повторялась одна и та же история: ни свободной воды, ни прочного ледяного покрова вокруг острова уже или ещё не было. Город оказывался отрезан и от Петербурга, и Ораниенбаума. Людей, почту и грузы приходилось доставлять с помощью специальных команд Морского ведомства на спасательных лодках, снабженных полозьями для перетаскивания по льду - занятие и трудное, и опасное.

У жителей Кронштадта, который находится на острове Котлин, каждые осень и весну повторялась одна и та же история: ни свободной воды, ни прочного ледяного покрова вокруг острова уже или ещё не было. Город оказывался отрезан и от Петербурга, и Ораниенбаума. Людей, почту и грузы приходилось доставлять с помощью специальных команд Морского ведомства на спасательных лодках, снабженных полозьями для перетаскивания по льду - занятие и трудное, и опасное.

Первый немецкий ледокол «Айсбрехер I» существенно отличался от прототипа, но воплотил в себе ту же самую бритневскую идею разрушать льды собственной массой.

Первый немецкий ледокол «Айсбрехер I» существенно отличался от прототипа, но воплотил в себе ту же самую бритневскую идею разрушать льды собственной массой.