|

Улей Прокоповича

Известный всем обычный мёд вплоть до 19 века добывался весьма примитивными способами. Изначально люди просто собирали мёд диких пчёл, которых, понятое дело, очень много быть не могло даже в глухом лесу. Затем для пчёл начали

в лесах устраивать так называемые "бортьи", то есть дупла, где поселялась пчелиная семья - отсюда и название - "бортевой мёд". В дупла вставляли особые распорки - "снозы", позволявшие разместить и укрепить соты. Века до 14-го это ремесло было широко распространено на Руси, где мёд был одним из основных экспортных товаров в Европу. Помимо мёда пчёлиные семьи давали и воск, необходимый для свечей.

Затем появились настоящие пасеки, где ульи представляли собой деревянные колоды или глиняные горшки. Такое "колодное" пчеловодство заключалось в следующем: пчёл держали в ульях всё лето, а осенью часть ульев просто разбивали. Или выкуривали пчёл сернистым дымом. Семья при этом однозначно погибала, а полученный мёд был не особо высокого качества, так как содержал в себе личинки пчёл и их пыльцу. Это приводило к тому, что для производства следующей

партии мёда приходилось заманивать новую семью. И затратно, и жестоко по отношению к полезным насекомым.

Так было пока уроженец Малороссии - Пётр Иванович Прокопович - не изобрёл новую конструкцию ульев, которая применяется сейчас во всём мире.

Родился Пётр Иванович на Черниговщине в селе Митченки 10 июля 1775 года в семье священника.

Он купил в Конотопском уезде три десятины земли и занялся разведением пчёл. И подошёл к этому ремеслу сугубо творчески. Он не только своими руками мастерил ульи, но и наблюдал жизнь пчёл, следил за их поведением, вёл дневниковые записи. К примеру, ему удалось выяснить, что зимой, когда у пчёл нет работы, они едят очень мало, однако весной, в период размножения, наверстывают упущенное - так Прокопович сделал вывод, что весной пчелам нужно давать больше корма, чем увеличил сбор мёда с пасеки. Он заметил также, что у пчёл есть даже свой особый «язык» общения, выраженный в тональности звуковых оттенков жужжания.

Первый его опыт, впрочем, был не особо удачным: из 32 пчелиных семей выжило только 9. А в 1801 году на его пасеке и вовсе случился пожар, уничтоживший большую часть хозяйства. Пришлось начинать буквально с нуля: жить в землянке и трудиться с утра до вечера над восстановлением своей пасеки. Пётр Иванович оказался упорным тружеником, и к 1808 году на его пасеке было уже около 300 семей.

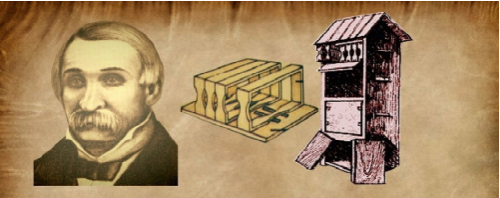

При этом производство мёда шло по той же архаичный колодной технологии с разбиванием ульев и гибелью пчелиной семьи. Но в 1814 году ему пришла в голову замечательная идея сделать пчелиный улей разборным из отдельных отсеков и рамок. Новый вид улья, названный Прокоповичем "Петербургом", делился на два отсека. Один отсек для расплода оставался свободным, и пчёлы строили там свои соты. Другой отсек состоял из отдельных рамок. Любую из них можно было извлечь, чтобы собрать с неё мёд, воск, другие полезные продукты, а затем вставить обратно. Остальная часть улья не страдала, и пчёлы заново отстраивали на зачищенной рамке медовые соты. И мёд получался более высокого качества без пыльцы и личинок.

Дело пошло успешнее, его пасека росла. К 1830 году там было около 10 тысяч ульев - самая большая пасека в мире. Качество мёда было таковым, что его подавали к царскому столу, а само хозяйство даже посетил Император Николай 1-й.

За свою жизнь Пётр Иванович написал около 60 трудов по пчеловодству, хотя из его наследия опубликовано было немного. "Я не утаю от вас ни одного своего знания", - писал он. Для него творчество было важнее заработка, хотя предприятие приносило хороший доход.

Для распространения своих знаний и опыта Пётр Иванович задумал создать у себя школу пчеловодства, а за финансовой помощью обратился к Государю, который приказал выделить ему сумму, позволившую открыть такую школу в 1828 году. То было первое в Европе учебное заведение для пчеловодов, просуществовавшее 53 года. Школа подготовила более 600 специалистов.

Ещё раз Николай 1-й помог Прокоповичу, когда стало известно, что через его село Пальчики собираются прокладывать железную дорогу Москва-Киев. Он прямо написал письмо Царю с просьбой изменить проект железной дороги, который мог бы повредить пасечному делу, причём был готов все расходы, связанные с переработкой проекта, взять на себя. Прошение было удовлетворено, и проект изменили.

Усилия Петра Ивановича оценили и в научном мире. В 1829 году он становится действительным членом Московского Общества сельского хозяйства и награждается сначала серебряной, а затем и золотой медалью (1832 год). Ещё он был награждён орденом Святого Владимира четвертой степени за особый вклад в развитие передового пчеловодства и отечественного сельского хозяйства.

Скончался Пётр Иванович 3 апреля 1850 года в селе Пальчики на Черниговщине. Продолжателем его дела стал его сын Степан Петрович, тоже видный пасечник. Степан Петрович умер в 1879 году, не оставив законных наследников. И тогда полезное начинание пресеклось. Имение накопило 11 тысяч рублей долга и было продано с молотка, школа пчеловодствов закрылась. Что-то растащили местные крестьяне. Так или иначе, от огромной пасеки скоро не осталось и следа.

Полезное новшество не нашло широкого применения в нашей стране. Богатый архив Прокоповича не был опубликован в России и по большей части бесследно пропал. Его труды если и печатались, то в основном за границей. Кроме того, Пётр Иванович своё изобретение не запатентовал. В итоге лавры «первооткрывателей» достались иностранцам…

А.Ю.Пушкарёв

Оглавление №60

|