Блеф века. Цели и итоги первого пятилетнего плана

Миф о сталинском порядке: табу на экономику в годы террора

Сталинская индустриализация конца 1920-х — 30-х годов традиционно рассматривалась советской историографией (как и советской пропагандой) в качестве способа поднять экономику СССР до общемирового уровня. Это было заведомой неправдой.

В нормальных условиях рост экономики сопровождается развитием торговли, инфраструктуры развлечений, ростом народного потребления и повышением уровня жизни. А индустриализация народного хозяйства означает в первую очередь индустриализацию производства товаров народного потребления.

В СССР все было наоборот. Резкий рост производительных сил сопровождался ликвидацией торговли, резким снижением производства товаров народного потребления, снижением самого потребления до минимального уровня и соответственно катастрофическим падением уровня жизни населения.

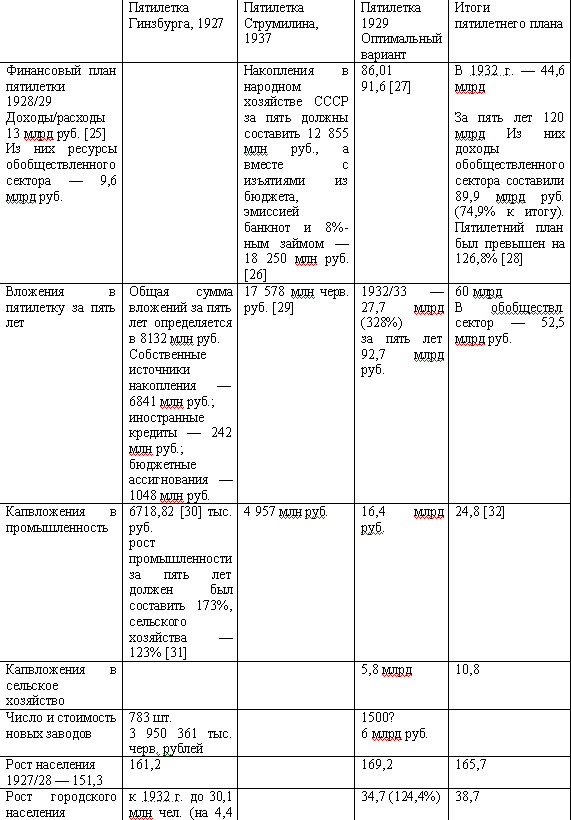

Первые варианты планов первой пятилетки разрабатывались параллельно в ВСНХ (для государственной промышленности) и в Госплане СССР (для всего народного хозяйства) с 1926 года. Утвержден первый пятилетний план был в мае 1929 года на V съезде Советов. Всего их насчитывается шесть или семь вариантов.

За эти четыре года в СССР произошла смена государственного режима и смена государственных экономическим принципов.

Установившаяся после смерти Ленина диктатура Политбюро, члены которого не были едины во взглядах на будущее экономической политики правительства, сменилась единоличной диктатурой Сталина.

Установка на продолжение и развитие «новой экономической политики» Ленина, которую защищали находившиеся до 1928 года в Политбюро в большинстве «правые коммунисты», сменилась сталинской установкой на ликвидацию НЭП, введение всеобщего принудительного труда и концентрацию всех ресурсов на строительство тяжелой промышленности, отнюдь не рассчитанной на обеспечение населения жизненными благами.

Первые планы пятилетки, разрабатывавшиеся сторонниками нэпа, исходили из равномерного и взаимоувязанного роста сельского хозяйства и промышленности, взаимно обеспечивавших друг друга необходимыми средствами. И, как следствие, из постепенного роста уровня жизни населения.

Утвержденный в 1929 году план пятилетки уже потерял всякую связь с каким-либо осмысленными экономическим расчетами. Он совмещал противоестественно высокие директивные плановые показатели роста промышленности, которые предстояло выполнить любой ценой, и заведомо не рассчитанные на выполнение, чисто фиктивные фантастические показатели роста производительности труда, народного потребления, строительства жилья и т.д. Первое полностью исключало второе. Выполнение сталинских планов промышленного производства могло быть осуществлено только за счет населения. Это было понятно всем разработчикам пятилетних планов.

Первые авторы пятилетних планов были осуждены на «процессе меньшевиков» в 1931 году. Уцелевшие жили в соответствии с афоризмом, приписывавшимся Станиславу Струмилину, который на начальной стадии руководил разработкой пятилетних планов в Госплане СССР: «Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие».

1. Общие итоги выполнения первой пятилеткиО том, насколько результаты первого пятилетнего плана не соответствовали не только первым вариантам пятилетки 1927–28 годов, но и официально утвержденному проекту 1929 года, можно судить по выпущенному в 1933 году тому «Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР».

Разумеется, к статистическим данным этого времени следует относиться с особой осторожностью: то, что они в целом фальсифицировались, сомнений нет. В то же время, даже по недостоверным данным, догадываясь, что именно и с какой целью фальсифицировалось, можно понять смысл происходивших в СССР экономических и социальных процессов.

Официально первый пятилетний план был выполнен за четыре с четвертью года. Оптимальный вариант, утвержденный в 1929 году, предполагал особенно благоприятные условия экономического развития и «…исходил из меньшего удельного веса оборонных расходов в народном хозяйстве по сравнению с отправным вариантом. Однако в ходе выполнения пятилетки, ввиду усилившейся военной опасности, СССР вынужден был для повышения своей обороноспособности в последний год пятилетки увеличить оборонную программу. <…> …особо благоприятные условия, которые должны были по пятилетнему плану обеспечить выполнение оптимального варианта в пять лет, не только отсутствовали, но больше того, вместо них мы имели дополнительные трудности. И все же план выполнен и притом в сроки, явившиеся ошеломляющей неожиданностью для врагов СССР» [1].

Военная опасность вовсе не усилилась в 1932 году. Во всяком случае, не со стороны западных соседей по отношению к СССР, разве что наоборот.

Можно с уверенностью утверждать, что, наращивая темпы индустриализации, Сталин выстраивал экономику мобилизационного типа, смыслом которой было создание военной промышленности и, как следствие, максимально большой и боеспособной армии. Все остальные отрасли экономики играли подчиненную роль и обслуживали тяжелую и военную промышленность.

Как писал в 1989 году американский исследователь Алек Ноув, «есть предположения, что военный психоз разжигался сознательно как орудие внутрипартийной борьбы, так как, конечно, Советский Союз чувствовал угрозу со стороны капиталистического окружения. Но есть и другое объяснение. Много лет назад польский экономист Оскар Ланге охарактеризовал советскую централизованную систему как “военную экономику особого типа”. Есть логика и психология военного времени, и они как таковые не связаны с идеологией. Скажем, в Великобритании в 1943 г. рыночное равновесие нарушалось, цены не выражали потребительской стоимости, валюта была неконвертируемой, бюрократы распределяли сырье и материалы. Все это было, как были и бюрократические извращения всякого рода. Однако считалось, что это были неизбежные и необходимые издержки военного времени. Конечно, в конце 20-х годов войны как таковой не было, но “военная” психология была и сознательно насаждалась: ужесточение классовой борьбы, везде “фронты”, “плацдармы”, “штурмы”…» [2].

Но в планах первой пятилетки, так же как в ее официальных итогах, данных о расходах на оборону нет. Есть только графа «управление и оборона», в которой расходы на государственный аппарат объединены с оборонными и никак не дифференцированы.

В цифрах увеличение расходов на эти цели выглядит следующим образом. В 1927/28 г. на управление и оборону было затрачено 1,2 млрд руб., что составляло 23,7% всех бюджетных расходов (5,06 млрд руб.).

В 1932 г. по этой графе проходят уже 1,84 млрд руб. составляющие 6,1% всех расходов (30,16 млрд руб.). Всего за 4,25 года на эти цели было потрачено 6,95 млрд руб., 9,7% от всех бюджетных затрат на пятилетку, составлявших 71,96 млрд руб. Таким образом, официально расходы на аппарат и оборону увеличились к 1932 г. всего в полтора раза, уменьшившись при этом раза процентуально в 3,9 раза [3].

***

Численность населения СССР в 1932 г. составила 165,7 млн человек, увеличившись с 1928 г. на 11,5 млн чел. Городское население составило 38,7 млн, сельское — 127 млн. Городское население увеличилось с 1928 г. на 11,1 млн человек, сельское — на 0,4 млн чел. [4].

Численность населения, занятого в сельском хозяйстве, уменьшилась в целом со 119,9 млн чел. до 117,2 млн чел.

Эти данные отражают интенсивную насильственную перекачку сельского населения в города, точнее, на стройки пятилетки. По плану Гинзбурга, исходившего из естественной миграции в города из деревни, городское население должно было вырасти лишь до 30,1 млн чел., то есть оказаться на 8,6 миллионов человек меньше.

Сельское население численно за пятилетку почти не выросло, а численность населения, занятого сельским хозяйством уменьшилась на 2,7 миллиона. Это говорит о колоссальных изъятиях населения из колхозов.

***

Колхозное население, составлявшее в 1928 г. два млн чел., выросло до 66,7 млн чел. (рост — 3300%).

Удельный вес колхозников в сельскохозяйственном населении увеличился с 1,7% до 61,6% [5].

Число совхозов выросло к 1932 г. с 3125 до 10 203. Число работающих в них выросло с 345, 5 тыс. до 1046,6 тыс. человек [6].

Число колхозов выросло с 33,3 тысяч в 1928 г. до 209,6 тыс. в 1932-м (620,4% роста). Число коллективированных хозяйств выросло с 416,7 тыс. до 14 707,7 тыс. (3529,4% роста) [7].

Рост числа колхозов в 38 раз и совхозов в три раза означал фактическую экспроприацию личной собственности у абсолютного большинства сельского населения и подчинение ее бывших владельцев непосредственно Политбюро в качестве подневольных рабочих. Производительность колхозов была намного ниже, чем у личных хозяйств, но гораздо важнее была возможность без особых хлопот и без необходимости договариваться с каждым отдельным фермером изымать весь произведенный продукт в собственность государства и свободно манипулировать рабочей силой, перемещая ее в нужных количествах туда, где она требовалась в данный момент.

***

Капитальные вложения в нар. хозяйство за пятилетку составили 60 млрд руб. (в ценах соотв. лет), при этом в обобществленный сектор — 52,5 млрд и в частный — 7,5 млрд [8].

В том числе вложения в обобществленный сектор промышленности составили 24,8 млрд руб., сельского хозяйства — 10,8 млрд руб. [9].

Валовая продукция всей цензовой промышленности составила в 1932 г. 34,3 млрд руб. при плане 36,6 млрд (выполнение 93,7%) [10].

Для сравнения, по «плану Струмилина» вложения в народное хозяйство планировались за пятилетку в 17,6 млрд руб., в госпромышленность — 4,95 млрд руб., в сельское хозяйство — 1,2–1,3 млрд руб. [11]. Валовая продукция промышленности планировалась по плану Гинзбурга в 1932 г. в размере 20,4 млрд руб.

***

Общая численность рабочих и служащих возросла с 1928 г. до 1932 г. с 11,599 млн чел до 22, 804 млн чел. (плановая цифра по пятилетке — 15,763 млн чел., по плану Гинзбурга — 12,86 млн). Рост — 196,6%.

В том числе в промышленности — с 4,534 млн до 6,781 млн (по плану — 4,602 млн чел). Рост — 191,9%.

В цензовой промышленности — с 3,126 млн до 6,311 млн чел. (план — 4,08 млн чел.). Рост 201,9%.

В строительстве число рабочих и служащих возросло с 723 тыс. человек (1928 г.) до 3125,6 тыс. чел. (по плану пятилетки — 1882,5 тыс. человек). По плану пятилетки число трудящихся в строительстве в 1932 г. должно было составить 166% к 1928 г., а составило 432,3%.

Эти цифры дают представление о масштабах насильственной перекачки рабочей силы из деревни и о том, как она использовалась. Общее количество лиц наемного труда увеличилось на 11 млн чел. за пять лет, на 10 млн больше, чем предполагалось по плану Гинзбурга, и на 7 миллионов больше, чем по утвержденному плану 1929 г.

***

Средняя месячная заработная плата в промышленности выросла с 70,24 руб. в 1928 г. до 116,62 руб. в 1932 г. (66% роста) [12].

Годовая заработная плата пролетариата выросла с 703,4 руб. до 1432 руб. (рост 103%). Вся средняя зарплата за годы пятилетки выросла почти вдвое, превысив наметки пятилетнего плана (для 1932/33 г.) на 44% [13].

При этом рост номинальной зарплаты опережал рост производительности труда и намного отставал от роста цен, о чем речь пойдет ниже.

***

Финансовый план пятилетки был выполнен на 131,1%. По плану доходы и расходы за пять лет должны были составить 91,6 млрд руб., а составили за четыре с четвертью года 120 млрд. Из них доходы обобществленного сектора составили 89,9 млрд руб. (74,9% к итогу). По пятилетнему плану они должны были составить 70,9 млрд руб. (77,4% к итогу). Пятилетний план был превышен на 126,8% [14].

По плану Струмилина, исходящего из продолжения НЭП, финансовый план пятилетия должен был составить 39,68 [15] млрд руб., а составил в реальности в три раза больше. Ясно, что остальные 80 млрд рублей (а в действительности и больше, поскольку механизмы НЭП перестали действовать), были выжаты из населения разными внеэкономическими способами.

***

Очень скупо освещены в «Итогах выполнения пятилетнего плана» результаты жилищного строительства. Всего в течение первой пятилетки сдано в эксплуатацию 22 264 тыс. кв. м жилой площади. Еще 5 млн должны быть сданы в начале 1933 г. [16].

Общий жилой фонд в городах составлявший в 1928 г. 162,46 млн кв. м, вырос к 1932 г. до 185,6 млн кв. м [17].

Капиталовложения обобществленного сектора в жилстроительство составили 4 млрд руб. [18].

Никаких данных о том, что собой представляла построенная жилая площадь — какую часть ее составляло временное жилье, а какую нормальное, соответствующее санитарным нормам, какую часть составляли квартиры, а какую общежития — в «Итогах…» не представлено. Так же как и отсутствуют данные о душевой норме жилой площади.

Если исходить из вышеприведенных данных, то на 38,7 млн городского населения в 1932 г. приходилось 185,6 млн кв. м. То есть душевая норма упала с 5,6 кв. м в 1928 г. до 4,8 кв. м в 1932 г. вместо того, чтобы вырасти до 6,9 кв. м по отправному и до 7,3 кв. м по оптимальному (утвержденному) плану пятилетки.

Согласно статистическому ежегоднику 1934 года, на 1 января 1933 года городское население СССР составляло 38 739 тыс. чел. [19], а жилфонд в городах СССР 1933 г. — 191,5 млн кв. м [20]. Отсюда душевая норма — 4,94 кв. м.

Скорее всего, данные о городском населении более или менее верны, а данные о построенном жилье завышены. Так же как завышены и данные о финансировании жилья. Во всяком случае, реальное положение с жильем в городах СССР, особенно в новых промышленных городах, было намного хуже.

Получается, что городское население по официальным данным выросло за пятилетку на 12,423 млн чел. (27,316 млн в начале 1929 г. и 39,739 млн в начале 1933 г. [21]). Жилая площадь выросла за это время на 23 млн кв. м. Следовательно, на одного нового городского жителя за пятилетку было выстроено в среднем 1,85 кв. м жилой площади. Приблизительно столько и приходилось в 1931-32 г. на одного жителя новых промышленных городов, не имевших старого жилого фонда и, следовательно лишенных возможности уплотнения.

Для примера, в Челябинске, где строился гигантский тракторный завод, средняя душевая норма в 1933 г. составляла 2,2 кв. м, в Перми — 2,8 кв. м. В Магнитогорске, строившемся в чистом поле, — 1,6 кв. м, а в Свердловске, обладавшем старым фондом, — 4,2 кв. м (в 1928 г. — 5,3 кв. м) [22].

***

Бросается в глаза то, насколько том «Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР» 1933 года издания отличается от изданий планов первых пятилеток, особенно первых, 1927 года.

Статистика в нем крайне скупая, грубая и непроверяемая. Данные о выполнении планов производства продукции даны в денежном выражении. Что и в каком количестве было произведено, в большинстве случаев неясно.

В качестве экономических достижений рассматривается объем капитальных вложений, рост удельного веса обобществленного сектора в промышленности и сельском хозяйстве, рост городского населения и относительное уменьшение сельского, рост удельного веса производства средств производства. То есть такие обстоятельства, которые состояние экономики и уровень благосостояния населения никак не характеризуют. Либо характеризуют в отрицательном смысле.

Рост объема капитальных вложений, осуществляющийся за счет снижения уровня потребления населения, однозначно указывает на снижение уровня жизни и усиление эксплуатацию населения.

За ростом удельного веса обобществленного сектора в промышленности и в сельском хозяйстве стоит падение производительности труда, деградация мелкой промышленности, ремесел, торговли, падение производства товаров народного потребления.

Противоестественно быстрый рост городского населения при убывании населения сельского указывает на принудительный характер этого процесса, который стал возможен только благодаря террору в деревне — «раскулачиванию», депортациям и искусственно организованному голоду как результату тотального изъятия продовольствия из деревни.

Рост удельного веса производства средств производства мог бы указывать на рост экономики в целом и на рост благосостояния только в том случае, если бы речь шла о производстве средств производства продуктов народного потребления. Или любых продуктов, приносящих доход производителю. Но при этом неминуемо должна была бы развиваться и торговая сеть. В СССР произошло обратное: частная торговля была полностью уничтожена, а рынок заменен системой государственного распределения.

В «Итогах…» отсутствуют данные о том, какие собственно товары и в каком количестве производились (или должны были производиться) в результате гигантского роста производства средств производства, машиностроения, производства электроэнергии, черных и цветных металлов, добычи нефти и угля.

В качестве достижений сельского хозяйства указывается рост размеров посевов совхозов и колхозов, количество полученных деревней разнообразных машин, общий рост посевов… Нет, однако, никаких данных о сельскохозяйственном производстве и потреблении сельхозпродуктов, в том числе и продуктов питания.

Есть данные о торговле, но очень скупые. И нет данных о внешней торговле, кроме общей информации о недовыполнении экспортно-импортного плана, в связи с политическими осложнениями с Англией и США и «клеветнической компанией о “принудительном труде” в СССР» [23].

Скажем, в главе «Товарооборот» есть данные о том, что «государственные заготовки зерновых хлебов возросли с 12,1 млн тонн в 1928/29 г. до 23 млн тонн в 1931/32 г., то есть почти в 2 раза» [24]. Но в главе «сельское хозяйство» отсутствуют данные об общем производстве зерновых и динамике урожаев. Вместо них приводятся в изобилии данные о росте обобществления сельского хозяйства в процентах к 1928 г.

Нет о данных о мелкой и кустарной промышленности.

Глава «Потребление» вообще отсутствует.

Нет данных о ситуации с жильем и изменении душевой нормы.

Это сочинение выпущено Госпланом СССР, но Госплан 1933 года представляет собой нечто совершенно иное, нежели пять лет назад. Изменились и цели, и способы работы советских экономистов.

Соответственно, изменились и результаты.

***

Интересно сравнить официальные итоги первой пятилетки с вариантами ее планирования в начале сталинской эры, в 1927 году, которые исходили из продолжения НЭПа, сбалансированного роста промышленности, сельского хозяйства и благосостояния населения.

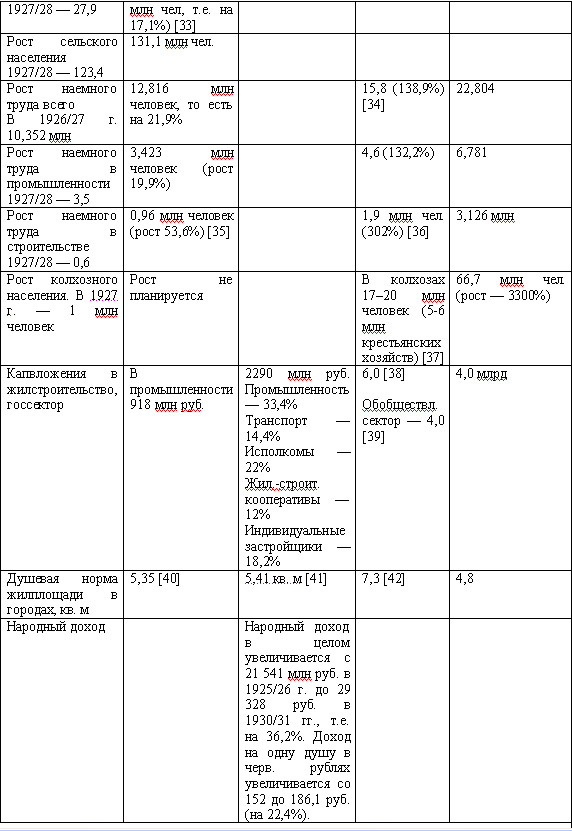

Из сравнения данных видно, что бюджет народного хозяйства официально вырос с 13 млн руб. в 1928/29 г. до 44,6 млрд в 1932-м. Всего за неполную пятилетку в хозяйство было вложено 120 млрд рублей. В то время как согласно расчетам пятилетки Струмилина все накопления за пять лет должны были составить 12,8 млрд руб., а с займами, изъятиями из бюджета и эмиссией — 18,250 млрд руб.

Объяснить происхождение этих средств иначе, чем насильственным выкачиванием их из населения, невозможно. Собственными средствами для целей ускоренной индустриализации государство не располагало. Как не располагало и необходимым количеством рабочих рук.

Во время первой пятилетки происходит патологически резкий рост т.н. «городского населения», численности лиц наемного труда, рабочих в государственной промышленности и строительстве, намного превосходящий показатели плановой естественной миграции сельского населения в город. Одновременно происходит такое же патологически резкое относительное сокращение сельского населения вообще и населения, занятого в сельском хозяйстве.

Средствами выкачивания средств и перекачки населения из деревни на стройки служили проводившиеся в это время с исключительной жестокостью социальные реформы — коллективизация сельского хозяйства и полное уничтожение частной собственности на средства производства, то есть уничтожение мелкой промышленности, ремесел, торговли и т.д.

С точки зрения нормального сбалансированного экономического развития эти реформы были убийственными. Закабаление населения и снижение уровня жизни не может быть целью экономических реформ — в нормальных условиях. Принудительный труд в обычных условиях также неэффективен. Сталинские реформы эпохи первого пятилетнего плана вели к снижению производительности труда, падению благосостояния населения, да и сами по себе являлись преступлениями. Но без них в принципе не могли быть достигнуты цели, которые ставило перед собой правительство.

Совершенно очевидно, что плановые показатели роста производительности труда, роста реальной зарплаты, роста потребления и душевой нормы, содержавшиеся в утвержденном пятилетнем плане, ни в коем случае не были рассчитаны на выполнение. Они полностью противоречили тем показателям, максимально возможного выполнения которых правительство действительно требовало, — объема капитальных вложений, роста лиц наемного труда, обобществления народного хозяйства и т.д.

2. ПромышленностьСогласно плану Струмилина рост промышленного производства должен был составить 79% [43]. Согласно плану Гинзбурга, рост промышленного производства в промышленности, планируемый ВСНХ, должен был составить 82,1% [44].

Согласно плану пятилетки 1929 г., «…физический объем продукции всей цензовой промышленности вырастает по расчетам отправного варианта в 2,3 раза и по расчетам оптимального варианта в 2,6 раза, продукция же планируемой промышленности вырастает соответственно по вариантам на 135% и на 180%» [45].

По оценке Наума Ясного, «за промежуток времени меньше двух лет между составлением первого и окончательного вариантов плана запланированные цифры по росту промышленного производства выросли более чем вдвое. Вскоре после принятия пятилетнего плана, в резолюции XVI съезда партии (июнь-июль 1930 г.) для некоторых наиболее важных отраслей промышленности был предусмотрен дальнейший рост промышленного производства. Достойным завершением этой ничем не сдерживаемой вакханалии планирования стало решение VI съезда Советов (8–18 марта 1931 г.): утвержденные плановые задания пятилетнего плана надлежало выполнить за четыре года, а для особо важных отраслей промышленности отводился срок три года. Таким образом, цифры в заданиях двух пятилетних планов, составленных в первой половине 1927 г., были увеличены более чем вдвое, а в некоторых случаях почти утроены» [46].

Как характерный момент эволюции планирования Ясный отмечает исчезновение данных по планированию и производству мелкой промышленности.

«В 1927 г. статистические отчеты еще соответствовали действительности, поэтому оба пятилетних плана, составленные Госпланом и ВСНХ и утвержденные в 1927 г., содержали некоторые данные по мелкой промышленности. Однако в первом пятилетнем плане данные по выпуску мелкой промышленности отсутствуют, хотя в целом сам план был гораздо более подробным, чем его проект, разработанный Госпланом в 1927 г. Начиная с 1929 г., информация по выпуску мелкой промышленности отсутствует и в большинстве статистических сборников» [47].

По расчетам Ясного, планирование мелкой промышленности выглядело следующим образом:

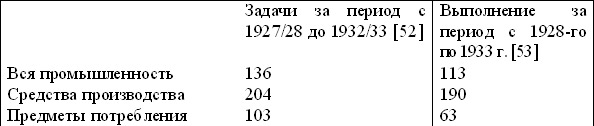

Выполнение плана промышленного производства выглядело следующим образом: «Согласно официальным статистическим источникам, за четыре года, с 1928 по 1932 г., выпуск промышленности вырос на 101% (по промышленности в целом) и на 132% (по крупной промышленности). В это же время выпуск мелкой промышленности сократился на 2% [49]. Для сравнения: планировалось увеличить рост производства на 136% по промышленности в целом, на 164% по крупной и на 50% по мелкой промышленности» [50].

О приоритетах советского правительства во время выполнения первого пятилетнего плана хорошее представление дают приведенные Н. Ясным официальные показатели прироста производства в первом пятилетнем плане.

Официальные показатели прироста в первом пятилетнем плане [51]

Выполнялись (по мере возможности) в первую очередь показатели прироста производства средств производства, самые напряженные. Во вторую — всей промышленности. При этом прирост производства предметов потребления, запроектированный крайне незначительным, оказался и вовсе отрицательным. То есть производство предметов потребления резко уменьшилось.

Несмотря на гигантскую строительную программу пятилетки, «производство строительной древесины увеличилось за три года (1930–1933) на 1,5%, а выпуск кирпича и цемента упал на 20% и 9,9% соответственно» [54].

Это говорит о катастрофическом сокращении гражданского строительства в СССР и о не менее катастрофическом падении его качества.

Совершенно очевидно, что гигантские объемы промышленного строительства поглощали практически все дефицитные строительные материалы — цемент, металл, кирпич… На долю жилого и коммунального строительства приходились жалкие остатки. Правительство постоянно издавало указы об ограничении или полном запрете использования в гражданском строительстве металла, цемента, качественной древесины, о замене дефицитных стройматериалов суррогатами и об удешевлении строительства путем утоньшения стен и использования несортовой древесины.

3. Сельское хозяйствоПо приводимым Наумом Ясным данным, «вместо увеличения на 55% за пятилетний период с 1927/28 по 1932/33 гг., что было предусмотрено утвержденным вариантом пятилетнего плана, общий выпуск сельскохозяйственной продукции снизился на 14% в промежуток между 1928 г. и 1933 г. [55]. Выпуск животноводческой продукции сократился на 48% вместо запланированного роста на 50–54%. Это означает, что пятилетний план по этим показателям был выполнен чуть больше, чем на треть <…> В 1928 г. в сельскохозяйственном производстве наблюдался незначительный рост (3%). После утверждения первого пятилетнего плана в 1928 г. наблюдалось ежегодное снижение как общего выпуска сельскохозяйственной продукции, так и выпуска продукции животноводства, причем даже в большей степени <…> в последние годы первой пятилетки миллионы людей умерли от голода. Голод продолжался и в период второй пятилетки» [56].

Массовый голод в СССР был обусловлен не только падением производства и тотальным изъятием продовольствия из коллективизировавшейся деревни, но еще и вывозом продовольствия за границу. Само по себе падение производства продовольствия не могло вызвать такую катастрофу, если бы не экспорт. Экспортная выручка была основным источником валюты, необходимой для закупки промышленной современной технологии, оборудования для строившихся заводов и оплаты специалистов, устанавливавших западное оборудование. А основным предметом экспорта, наряду с лесом, было продовольствие, в первую очередь — зерно.

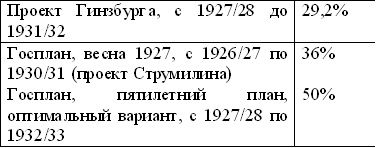

4. Внешняя торговляВ утвержденном пятилетнем плане говорилось:

«Особенностью экспортного плана является восстановление хлебного экспорта. В связи с тем, что материальный рост производства запроектирован в еще более высоких темпах, чем экспорт, наши торговые связи относительно не вырастут. По отношению к валовой продукции 1932/33 г. экспорт составит приблизительно около 3%, что близко к современным соотношениям.<…> Что касается импорта, то помимо его большого роста, в связи с усилением роли сельского хозяйства как сырьевой базы промышленности, его структура изменится в сторону увеличения значения ввоза оборудования за счет сырья. Это сделает советский рынок особенно притягательным для мировой промышленности, страдающей от хронического перепроизводства» [57].

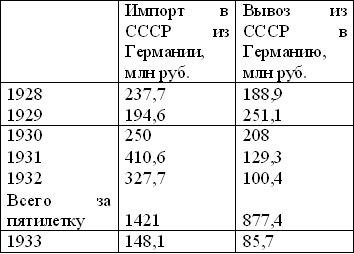

Взаимосвязь экспорта продовольствия, импорта оборудования и голода в СССР хорошо иллюстрируется данными из диссертационной работы Константина Троммеля, посвященной развитию советско-германских торговых отношений с 1928-го по 1936 г. и защищенной в Лейпциге в 1939 г.

Для СССР Германия была начиная с 1928 г. важнейшим торговым партнером (опережая Англию и США). Только в 1935 году по объему советского импорта Германия передвинулась на третье место (после США и Англии), но в 1936 г. опять оказалась на первом [58].

По объему советского экспорта Германия была на первом месте только в 1928, 1929 и 1934 гг., в остальные годы первое место занимала Англия [59].

Максимального объема (в рублях) германский импорт в СССР достиг в 1931 г. — 410 млн руб. Это составляло 37,2% от всего советского импорта 1931 г. (1,105 млрд руб.). В следующем году объем импорта снизился в абсолютном значении до 327,7 млн руб., но вырос в относительном до 46,5% (всего 704 млн руб.).

Всего за годы пятилетки (1928–1932) СССР ввез из-за границы товаров на 4,7 млрд руб. [60], а вывез на 4,140 млрд. руб. [61].

В целом внешняя торговля СССР за 1928–1933 гг. выглядела следующим образом.

Торговля Германии и СССР за пятилетку выглядела так: основную часть советского импорта составляла станки и аппараты, электрическое оборудование, изделия из металла, автомобили и детали к ним, трактора и сельскохозяйственные машины.

Из приведенных таблиц видно, что максимум экспорта из СССР падает на 1929–1930 гг., а максимум импорта в СССР падает на 1930–31 гг. Из Германии в СССР импортировалось тоже практически исключительно промышленное оборудование разных видов и сырье (напр., шерсть, каучук). Потребительские товары составляли считанные проценты.

В 1930 г. в СССР было ввезено товаров на 1,058 млрд руб, а вывезено на 1,030 млрд руб.

Для сравнения — в относительно благополучном и сытом 1925 г. ввоз составил 724 млн руб., а вывоз — 559 млн руб. (для Германии соответственно — 102,7 и 87,4 млн руб.).

Абсолютный максимум импорта из Германии падает на 1931 г. — 410 млн руб. Вывоз из СССР в Германию в этом году составил 129 млн руб.

Абсолютный максимум экспорта в Германию — 1929 г. (251 млн. руб.).